Zwischen Skandal und Szene-Spaltung: NS-Sympathien bei Horna und Peste Noire

In der Welt des Black Metal gehören Provokation und Tabubruch seit jeher zum Image. Doch wenn satanische Posen und extreme Ideologie verschwimmen, wird die Grenze des Akzeptablen auf die Probe gestellt. Zwei Bands stehen exemplarisch für diese Gratwanderung: Horna aus Finnland und Peste Noire aus Frankreich. Beide haben in den letzten Jahren durch mutmaßliche Nazi-Sympathien für Schlagzeilen gesorgt – und damit eine Welle von Protesten, Boykottaufrufen und hitzigen Debatten in der Metalszene ausgelöst. Dieser Artikel beleuchtet, was konkret vorgefallen ist, welche Reaktionen diese Vorfälle hervorriefen, wie die Black-Metal-Szene darauf reagierte und wie heute mit nationalsozialistischen Tendenzen im Black Metal umgegangen wird.

Übersicht

Horna: Satanischer Black Metal mit politischem Beigeschmack

Horna gilt musikalisch als kompromisslose Verkörperung des finnischen Black Metal. Gegründet 1994, machte die Band lange Zeit vor allem mit okkulten und antireligiösen Inhalten von sich reden. Doch hinter der dämonischen Fassade brodelten politische Untertöne, die nach und nach ans Licht kamen. Bereits in den 2000ern geriet Horna ins Zwielicht: Ihr damaliger Sänger Nazgul von Armageddon war parallel mit seinem Solo-Projekt Satanic Warmaster aktiv, das offen mit NS-Symbolik und rassistischen Texten operierte. Horna-Gründer Ville Pystynen, besser bekannt als Shatraug, distanzierte sich 2005 öffentlich und bezeichnete Nazgul als „den Nazi in unseren Reihen“. Auf der Band-Website wurde klargestellt, man stehe für solche Ansichten nicht und sei „allenfalls nationalistisch bis zu einem gewissen Grad, aber kein nationalsozialistischer Black Metal“.

Ironischerweise holten Shatraug kurz darauf eigene Schatten ein. Es wurde bekannt, dass er 2006 an einem Projekt namens Blutschrei beteiligt war – einer kurzlebigen Band, deren einzige Platte mit Titeln wie „White Agony“ und Textzeilen à la „Mother Europe, here I stand, a proud son today and a white father tomorrow“ auffiel. Außerdem betrieb Shatraug das Label Grievantee Productions, das mehrere NSBM-Bands (National Socialist Black Metal) unter Vertrag hatte. In einem alten Interview hatte er sogar die „Tugenden des Nationalsozialismus“ gepriesen, von Stolz auf das eigene Erbe bis zur Ablehnung fremder Einflüsse. Solche Enthüllungen stellten Hornas Beteuerungen der Unpolitischkeit in Frage und brachten Kritiker auf den Plan, die der Band geheime NS-Sympathien vorwarfen.

Neue Nahrung erhielten diese Vorwürfe durch Hornas Verbindung zur französischen Gruppe Peste Noire. Seit 2009 steht Sänger Tuomas „Spellgoth“ Rytkönen am Mikrofon von Horna – und Spellgoth spielte zeitweise auch als Keyboarder bei Peste Noire. Horna und Peste Noire pflegen enge Freundschaften: Man teilte sich Split-Veröffentlichungen, trat gemeinsam auf und sah sich offenbar als Gesinnungsgenossen. Als Peste Noire 2017 von einem Festival verbannt wurde, solidarisierten sich Horna demonstrativ. Es geschah auf dem renommierten Blastfest in Norwegen: Nach Protesten antifaschistischer Gruppen schmiss der Veranstalter Peste Noire aus dem Programm. Horna bezeichnete die Kritik als „Antifa-Mobbing“ und sagte aus Protest ebenfalls ihren Auftritt ab – ein deutliches Signal, dass man die französischen Kollegen und deren umstrittene Ansichten in Schutz nahm.

Spätestens 2019 kulminierten die Horna-Kontroversen in einem handfesten Eklat. Die Band hatte für März/April jenes Jahres eine Tour durch die USA angekündigt. Kaum war der Tourplan publik, formierte sich Widerstand: In der amerikanischen Metal- und Punk-Szene machten via Social Media Hinweise auf Hornas Nazi-Verstrickungen die Runde. Das Musikmagazin MetalSucks veröffentlichte einen Bericht, der Hornas Vergangenheit und Umfeld akribisch nachzeichnete – von Shatraugs Blutschrei-Projekt über sein Label mit Hakenkreuz-Logo bis zur Person Spellgoth und dessen Tätowierung des Peste-Noire-Logos (eine Abwandlung eines rechtsextremen Emblems). Diese Enthüllungen blieben nicht folgenlos: Antifaschistische Aktivisten riefen dazu auf, die geplanten Konzerte zu boykottieren und die Clubs über Hornas Hintergründe zu informieren. Innerhalb weniger Tage brach ein Sturm der Entrüstung los, der die Tour beinahe zum Scheitern brachte.

Tatsächlich sagten mehrere US-Clubs die Horna-Shows ab, noch bevor die Musiker amerikanischen Boden betraten. Ein Veranstalter in Brooklyn erklärte öffentlich, man habe erst jetzt von den Vorwürfen erfahren, sie geprüft und beschlossen, dem „Hass keinen Hafen zu bieten“. Ähnlich reagierten Clubs in Denver, Houston und anderen Städten: Dort hagelte es Telefonanrufe und E-Mails besorgter Fans, die keinen „Nazi-Black-Metal“ in ihrer Stadt wollten. Einige Betreiber zogen die Reißleine und strichen Horna aus dem Programm. Das White Swan in Houston etwa kündigte an, die Show nicht zu hosten – die Betreiber sprachen von „überwältigendem Mist“, der mit dem Konzert aufgekommen sei, und distanzierten sich von jeglicher Hassideologie.

Doch nicht alle Veranstalter gaben dem Druck nach. Zwei Clubs in Kalifornien – das Five Star Bar in Los Angeles und die Karman Bar in Orange County – hielten an den geplanten Horna-Konzerten fest. Ihr Argument: Man habe ein Statement der Band, dass sie unpolitisch sei, und werde aufgrund bloßer „Spekulationen“ keine Absage erteilen. Wer sich daran störe, solle eben fernbleiben. Diese Haltung rief wiederum örtliche Antifa-Gruppen und sogar andere Subkulturen auf den Plan. In Los Angeles tauchten in der Woche vor dem Konzert Flugblätter in der Umgebung des Clubs auf, bedruckt mit Parolen wie „SAG NEIN ZU NAZI BLACK METAL“. An einer Wand prangte ein Plakat, das der Band vorwarf, in ihren Texten „Tod und Zerstörung des jüdischen Volkes“ zu propagieren. Lokale Aktivistengruppen – von Antifa bis zu einer satanistischen Vereinigung – trommelten die Öffentlichkeit zusammen und informierten Medien über das anstehende Konzert. Gleichzeitig munkelte man, extrem rechte Kreise wie die sogenannten Proud Boys würden als Gegenreaktion Fans mobilisieren, um Horna zu verteidigen. Anrainer der Konzerthalle sorgten sich vor möglichen Konfrontationen auf der Straße.

Inmitten dieser aufgeheizten Stimmung meldete sich Horna selbst zu Wort. Über soziale Medien ließ die Band verlauten, man habe „nie etwas anderes als satanischen Black Metal“ gemacht und „werde es auch nie tun“. Politik – ob links oder rechts – interessiere Horna nicht; man beurteile Menschen „nach ihrem Verhalten, nicht nach Rasse oder Vorlieben“. Diese Erklärung sollte beruhigen, wirkte aber angesichts der Vorfälle für viele wenig überzeugend. Kritiker verwiesen auf die lange Liste an Indizien für rechte Verbindungen. Umgekehrt fühlten sich eingefleischte Horna-Fans bestätigt, dass ihre Idole zu Unrecht an den Pranger gestellt würden. Am Ende konnten Horna zwar einige der US-Shows retten – teils durch spontane Verlegungen an geheim gehaltene Orte –, doch die Tour geriet zum Sinnbild einer gespaltenen Szene.

Bei mindestens einem Konzert kam es dann tatsächlich zu gruseligen Szenen: In einem Club tauchten maskierte Personen im Publikum auf, die während Horna’s Performance den Arm zum Hitlergruß hoben. Es stellte sich heraus, dass Mitglieder einer berüchtigten Neonazi-Gruppe unter den Zuschauern waren. Die Bilder dieser „Fans“ mit Totenkopfmaske und ausgestrecktem Arm verbreiteten sich prompt online. Horna reagierten erneut mit Beschwichtigungen: Man habe keinerlei Interesse an Politik und distanziere sich von Extremisten gleich welcher Couleur. Dennoch haftet der Band seither das Image an, ein Anziehungspunkt für die extreme Rechte zu sein – ob gewollt oder nicht.

Peste Noire: Nationalismus, Provokation und schwarze Pest

Während Horna sich zumindest offiziell von politischen Ideologien fernhalten wollen, geht Peste Noire sehr viel offensiver mit kontroversen Inhalten um. Die französische Band um Frontmann Ludovic „La Sale Famine“ Faure hat seit ihrer Gründung 2000 bewusst mit nationalistischen und neonazistischen Anspielungen gespielt – so sehr, dass sich der Begriff NSBM in ihrem Zusammenhang kaum vermeiden lässt. Schon der allererste Demo-Tonträger von Peste Noire aus dem Jahr 2001 trug den Titel “Aryan Supremacy” („arische Vorherrschaft“). Früh machte Famine keinen Hehl daraus, patriotische und extremistische Gedanken in seiner Kunst zu vereinen. Er prägte Begriffe wie „pan-europäischer Satanismus“, um die ungewöhnliche Mischung aus Black-Metal-Ästhetik, okkultem Anarchismus und nationalistischer Ideologie zu beschreiben.

Im Laufe der Jahre rückte der satanische Aspekt bei Peste Noire jedoch in den Hintergrund und ein radikaler politischer Kern trat immer deutlicher hervor. Famine bezeichnet sich selbst als „rechten Anarchisten“ und als „Rassisten im ethnopluralistischen Sinne“ – sprich, er befürwortet eine strikte Trennung der Ethnien und lehnt „Rassenmischung“ kategorisch ab, behauptet aber, kein klassischer Suprematist zu sein. In Interviews erklärte er unverblümt, sein oberstes Ziel sei die „Verteidigung der weißen Rasse“ in Europa und – wenn möglich friedliche – Entfernung aller Nicht-Europäer vom Kontinent. Adolf Hitler spiele in seinen Texten zwar keine Rolle, doch fühle er sich dem historischen Faschismus nahe, speziell dem italienischen unter Mussolini. Passend dazu trägt Famine ein „Me Ne Frego“-Tattoo am Hals – der italienische Faschistenslogan bedeutet „Das kümmert mich nicht“. Ein Foto, das ihn mit zum Hitlergruß erhobenem Arm zeigt, verbreitete sich in der französischen Szene und sorgte dort für Empörung. Famine reagierte nur mit Spott: Es sei lächerlich, ihm einen Widerspruch vorzuwerfen, wo doch ein Gruß mit gestrecktem Arm seit der Römerzeit ein europäischer Brauch sei. Er habe kein Problem damit, Freunde so zu grüßen oder Fans dies auf Konzerten tun zu lassen.

Die Kontroversen um Peste Noire speisen sich nicht nur aus solchen Aussagen, sondern auch aus der Ästhetik der Band. In Album-Artworks und Musikvideos schreckt Peste Noire nicht vor drastischen Bildern zurück. So nutzte die Band etwa Blackface-Schminke und Lynchjustiz-Motive in Promofotos – für viele ein eindeutiges Flirten mit rassistischer Gewaltgeschichte. Das Bandlogo wiederum variiert ein Emblem der White Aryan Resistance, einer US-Neonazi-Organisation. Texte der Gruppe oscillieren zwischen literarischen Referenzen (Baudelaire-Gedichte) und vulgärem Hass gegen moderne städtische Gesellschaften, angereichert mit nationalistischer Nostalgie. All das geschieht unter dem Deckmantel der Provokation: Peste Noire behaupten, subversiv und punkig gegen den Zeitgeist zu rebellieren, der in ihren Augen „weichlich, dekadent und politisch überkorrekt“ sei.

Diese Gratwanderung zwischen Kunst und Ideologie blieb jedoch nicht auf den Underground beschränkt. Spätestens als Peste Noire Mitte der 2010er international bekannt wurden, schlug ihnen Gegenwind entgegen. Napalm Death, britische Grindcore-Veteranen mit klar antifaschistischer Haltung, bekamen Wind davon, dass Peste Noire 2017 beim norwegischen Blastfest auftreten sollten – dem gleichen Festival, das eingangs erwähnt wurde. Napalm Death, selbst als Headliner vorgesehen, weigerten sich, die Bühne mit einer Band zu teilen, der Rassismus vorgeworfen wird. Zeitgleich starteten Antifa-Netzwerke in Norwegen und Frankreich Kampagnen gegen Peste Noires Auftritt. Die Festivalleitung geriet in Zugzwang: Sie betonte zwar, man sei eigentlich „unpolitisch“ und schätze Peste Noires Musik, doch am Ende war der Druck der Sponsoren und Partner zu groß. Im Oktober 2016 verkündeten die Veranstalter schweren Herzens, Peste Noire vom Blastfest 2017 auszuladen. Sie ließen durchblicken, dass andernfalls das ganze Festival vor dem Aus gestanden hätte. Diese Entscheidung wurde in der Metalszene kontrovers diskutiert. Einerseits gab es Applaus für die klare Kante gegen Rechtsrock, andererseits fühlten sich manche in der künstlerischen Freiheit beschnitten.

Peste Noire selbst reagierten – wenig überraschend – trotzig. Famine witterte in der Absage eine Hexenjagd und machte sich über die „moralistischen Denunzianten“ lustig. Die Absage hatte jedoch konkrete Folgen: Blastfest verlor weitere Acts (einige Extrem-Metal-Bands sagten aus Protest gegen die „Zensur“ ab, während andere, wie Napalm Death, ohnehin schon weg waren) und in der Folge wurde das Festival nach 2017 nicht mehr fortgesetzt. Horna, die wie erwähnt Peste Noire beistehen wollten, blieben dem Event fern. So wurde aus einer Band-Absage ein Flächenbrand, der das Ende eines gesamten Festivals einläutete – ein starkes Symbol dafür, wie spaltend das Thema inzwischen wirkte.

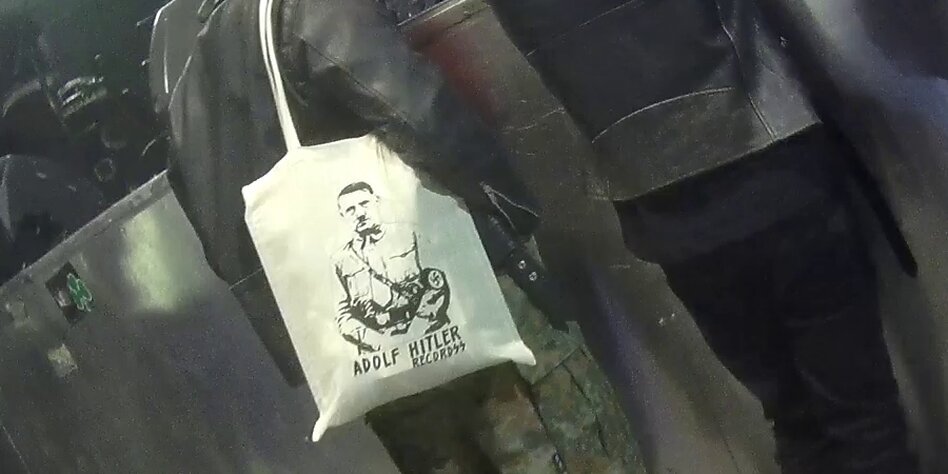

Nach diesem Vorfall wurde es für Peste Noire nahezu unmöglich, noch auf regulären Metal-Festivals im Westen aufzutreten. Zu oft regten sich Proteste im Vorfeld, zu groß war der Image-Schaden für Veranstalter. Peste Noire zogen sich daraufhin weitgehend aus der öffentlichen Live-Szene zurück. Stattdessen orientierte sich Famine in Richtung Osteuropa, wo es eine aktive rechtsextreme Black-Metal-Subkultur gibt. Bereits Ende 2016 spielte Peste Noire auf dem Asgardsrei Festival in Kiew – einem Treffen einschlägiger Neonazi-Bands, organisiert vom Netzwerk Militant Zone, das Verbindungen zum ukrainischen Regiment Asow hat. Für Peste Noire war dies wie ein Heimspiel: Die Band trat dort in den Jahren 2016, 2017 und 2018 gleich mehrfach auf und wurde vom rechten Publikum frenetisch gefeiert. Famine knüpfte enge Bande zur osteuropäischen Szene; Kollaborationen mit ukrainischen und russischen NSBM-Gruppen folgten. In einem Militant-Zone-Interview schwärmte er von der „Härte und Disziplin“ der osteuropäischen Black-Metal-Aktivisten im Vergleich zur verweichlichten westlichen Szene. Offen bekannte er seine Unterstützung für Asow und ähnliche Organisationen. Damit war endgültig klar: Peste Noire war nicht bloß ein Schockrock-Phänomen, sondern Teil einer transnationalen extrem rechten Musikbewegung.

Natürlich blieben auch in Frankreich diese Entwicklungen nicht unbemerkt. In der heimischen Metalszene isolierte sich Famine zunehmend. Frühe Bandmitglieder wie Neige (heute bekannt durch Alcest) hatten die Gruppe schon Jahre zuvor verlassen und später öffentlich bereut, jemals bei Peste Noire gespielt zu haben. Andere Weggefährten aus der französischen Szene distanzierten sich. Konzerte in Frankreich fanden kaum noch statt; wenn doch, wurden sie vorab geheim gehalten oder von privater Hand organisiert, um Proteste zu umgehen. Peste Noire kokettieren damit, im Untergrund zu bleiben. Famine gründete sogar ein eigenes Label namens La Mesnie Herlequin, um unabhängig von herkömmlichen Plattenfirmen zu sein – angeblich, um der „kommerziellen Zensur“ zu entgehen und vollkommene Kontrolle über Inhalt und Vertrieb zu haben.

Öffentliche Empörung und Boykottaufrufe

Die Enthüllungen und Aktionen rund um Horna und Peste Noire entfachten jeweils starke öffentliche Reaktionen, die über die eigentliche Metal-Community hinausgingen. Boykottaufrufe gegen Konzerte oder Veröffentlichungen der Bands verbreiteten sich viral. In sozialen Medien stritten Fans, Aktivisten und Trolle teils erbittert über die Vorfälle. Auf der einen Seite standen jene, die vor einer Verharmlosung neonazistischer Tendenzen im Gewand der Musik warnten und ein klares „Nein zu NSBM“ forderten. Auf der anderen Seite fanden sich Fans und Unterstützer, die von Überreaktionen sprachen, von Zensur und „Gesinnungspolizei“, die Kunst und Meinungsfreiheit bedrohe. Dazwischen wiederum gab es viele Unbeteiligte, die von den explosiven Debatten überrascht wurden – Black Metal und Neonazis? Für Außenstehende klang das zunächst nach einem obskuren Nischenthema, doch lokale Medien griffen die Aufreger dankbar auf. So berichteten etwa Stadtzeitungen in den USA über den „Nazi-Metal-Eklat“ in Clubs, und auch in Deutschland erschienen Artikel in Musikmagazinen, die das Phänomen beleuchteten.

Ein Effekt der Kontroversen war, dass vermehrt Konzerte abgesagt wurden, sobald Hinweise auf rechtsextreme Bezüge einer Band auftauchten. Neben Horna und Peste Noire traf dies in den letzten Jahren auch andere Gruppen: Die norwegische Band Taake verlor 2018 mehrere US-Termine, nachdem alte Fotos kursierten, auf denen ihr Sänger mit Hakenkreuz auf der Brust auftrat. Marduk aus Schweden sahen sich Vorwürfen ausgesetzt, sie hätten NS-Devotionalien gekauft – prompt wurden Shows von Bürgermeistern untersagt. Fälle wie diese reihten sich aneinander und ließen Szenekenner von einer regelrechten Säuberungswelle sprechen, mit der die extreme Rechte aus der Metal-Szene gedrängt werden solle. Kritische Stimmen in der Metal-Presse, etwa das britische Fanzine Astral Noize, begrüßten diese Entwicklung ausdrücklich: Endlich werde konsequent gegen faschistische Tendenzen vorgegangen, die man viel zu lang geduldet habe.

Allerdings waren die Reaktionen keineswegs einhellig zustimmend. Gerade im Black Metal, der von seinem rebellischen, antiautoritären Gestus lebt, stießen Forderungen nach Boykotten auch auf Trotz. Einige Fans fühlten sich bevormundet: Sollte nun eine „Gesinnungsprüfung“ entscheiden, welche Bands man hören dürfe? In Internetforen und Kommentarspalten warfen Verteidiger der umstrittenen Bands den Kritikern Panikmache vor. Man solle doch zwischen Kunstfigur und Privatperson trennen – was zähle, sei die Musik, nicht die persönliche Ideologie eines Künstlers. Manche brachten auch das Argument, Black Metal sei nun mal per Definition nicht politisch korrekt: Schon in den 90ern hätten Bands mit faschistischer Symbolik geschockt, ohne deswegen automatisch echte Nazis zu sein. Beispielsweise nutzten frühere norwegische Black-Metaller wie Darkthrone provokante Begriffe wie „Aryan Black Metal“ oder posierten vor Hakenkreuzfahnen, primär um Tabus zu brechen. Diese Grenzüberschreitungen seien Teil der subversiven Kunstform gewesen, so die Argumentation, und nicht zwangsläufig Ausdruck einer politischen Agenda.

Doch wo endet die Pose und wo beginnt die Überzeugung? Diese Frage schwang in nahezu jeder Diskussion mit. Im Falle von Horna und Peste Noire machten es die Gegner an konkreten Handlungen fest: Wer aktiv mit Neonazis zusammenarbeite, rechtsextreme Statements von sich gebe oder Konzerte für ein einschlägiges Publikum spiele, könne sich nicht auf bloße Provokation herausreden. Die Befürworter hingegen führten an, dass gerade im Black Metal eine gewisse misanthropische Grundhaltung üblich sei – viele Musiker hassten „die Menschheit“ generell, lehnten Religionen ab, provozierten alle Seiten. In diesem zynisch-nihilistischen Klima, so sagen sie, sei politische Empörung fehl am Platz. Hornas Gitarrist Shatraug selbst ließ einmal wissen, Black Metal zeichne sich durch „kalte Gleichgültigkeit gegenüber der Menschheit“ aus – wer die Band deshalb hassen wolle, bitte, aber dann wegen dieser generellen Menschenfeindlichkeit und nicht wegen irgendwelcher Unterstellungen.

Spaltung der Szene: Zwischen Abgrenzung und Apologie

Die Folge der Affären Horna und Peste Noire war eine sichtbare Spaltung innerhalb der Black-Metal-Szene. Man kann grob von drei Lagern sprechen:

Lager 1: Die Konsequenten Gegner von NSBM. Dazu zählen viele jüngere Fans, linke und antifaschistische Metalheads, aber auch gestandene Musiker aus anderen Metal-Genres. Sie fordern klare Kante: Bands, die mit NS-Symbolik spielen oder rassistische Ideologen in ihren Reihen dulden, sollen boykottiert und aus dem öffentlichen Raum verbannt werden. Aus ihrer Sicht hat die Szene zu lange weggeschaut, wenn unter dem Mäntelchen der „Dunkelheit“ rechte Umtriebe gediehen sind. Dieses Lager organisierte die erwähnten Proteste, entwarf Anti-NSBM-Merchandise (T-Shirts mit Aufdrucken wie „Black Metal ist bunt“ oder „NSBM ist Verrat am Metal“) und gründete Online-Netzwerke, um Informationen über fragwürdige Bands auszutauschen. In diesen Kreisen entstand sogar ein eigener Begriff für antirassistische, emanzipatorische Black-Metal-Projekte: RABM – „Red and Anarchist Black Metal“. Darunter fallen Bands, die sich musikalisch am klassischen Black Metal orientieren, inhaltlich aber explizit gegen Faschismus und Menschenfeindlichkeit positionieren. Für Lager 1 ist es wichtig zu zeigen, dass Black Metal auch ohne braune Ideologie existieren kann – ja, dass gerade der wahre rebellische Geist des Genres sich gegen autoritäre, faschistische Tendenzen wenden müsse.

Lager 2: Die Verteidiger der umstrittenen Bands. Hier finden sich teils Fans mit rechtsgerichteten Überzeugungen, teils Hardcore-Anhänger der künstlerischen Freiheit. Für sie sind Gruppen wie Horna oder Peste Noire Provokateure, die Opfer einer Hysterie werden. Sie argumentieren, Black Metal solle gefährlich und unbequem sein dürfen. Wenn Horna sich als apolitisch bezeichnen, nehme man das eben hin – schließlich gehe es um Musik, nicht um Parteiprogramme. Manche in diesem Lager hegen durchaus Sympathien für das antidemokratische, misanthropische Weltbild, das NSBM transportiert, und sehen in der Empörung der anderen Seite bloß die übliche „PC-Keule“, die jede unbequeme Kunst plattmachen wolle. In einigen Fällen traten sogar rechte Gruppierungen als Beschützer auf: In den USA tauchten Mitglieder der Proud Boys in der Debatte um Horna auf und stilisierten die Band zu Märtyrern, die es gegen „linke Gewalt“ zu verteidigen gelte. Dieses Lager 2 überschneidet sich also teilweise mit dem extrem rechten Milieu, aber umfasst auch unpolitische Fans, die aus Prinzip gegen jede Form von Zensur und Intervention sind – selbst dann, wenn sie die Ideologie der Band nicht teilen. Ihr Motto: „Lass die Musik sprechen; wer’s nicht mag, soll wegbleiben.“

Lager 3: Die Große Grauzone der Gleichgültigen und Zwiespältigen. Vermutlich bildet sie die Mehrheit der Metal-Gemeinde. Viele Fans haben zwar von den Kontroversen gehört, fühlen sich aber nicht persönlich angesprochen. Sie hören Black Metal der Atmosphäre oder Härte wegen und blenden politische Inhalte aus. Einige sagen offen: „Mir egal, was die Bandmitglieder privat denken – ich mag einfach die Riffs.“ Andere sind hin- und hergerissen: Sie verurteilen Rassismus, möchten aber ungern auf Lieblingsbands verzichten, nur weil irgendwo fragwürdige Zitate kursieren. In Szeneforen liest man oft Stimmen, die die ständige Politisierung beklagen und sich eine Rückkehr zu einer unbeschwerten Fankultur wünschen, in der man Musik genießen kann, ohne jedes Mal Parteistellung beziehen zu müssen. Gleichzeitig wächst aber auch bei manchem bislang Gleichgültigen das Unbehagen, wenn er erfährt, dass die Band auf seinem T-Shirt vielleicht neonazistisches Gedankengut unterstützt. So vollzieht sich innerhalb dieses dritten Lagers langsam ein Bewusstseinswandel: politische Inhalte im Black Metal werden nicht mehr als Kuriosum abgetan, sondern bewusst registriert – die Frage ist nur, wie man individuell damit umgeht.

Die Debatte hat auch Künstler auf den Plan gerufen. Einige bekannte Black-Metal-Musiker sahen sich genötigt, ihre Haltung klarzustellen. Bands wie Enslaved oder Darkthrone betonten in Interviews, dass sie keine Nazis seien und jegliche rassistische Ideologie in der Szene ablehnen. Watain, eine schwedische Band, die selbst unter Verdacht geriet, zog die Notbremse, als ein Gitarrist öffentlich beim „Sieg Heil“ erwischt wurde – er wurde aus der Band entfernt, und Watain beteuerten, keinerlei politische Agenda zu verfolgen. Solche Distanzierungen zeigen, dass der Druck wirkt: Selbst gestandene Acts wollen nicht in die Nazi-Ecke gestellt werden und rudern gegebenenfalls zurück, um ihren Ruf zu retten.

NSBM als Subgenre: Aktuelle Entwicklungen und Ausblick

Heute, im Jahr 2025, ist National Socialist Black Metal (NSBM) als eigenständiges Subgenre des Black Metal weltweit bekannt – und berüchtigt. Was einst in den 90ern als Randerscheinung mit ein paar obskuren Demobands begann, hat sich zu einem Netzwerk entwickelt, das von Südamerika bis Osteuropa reicht. NSBM-Bands propagieren in ihren Texten unverhohlen neonazistische, faschistische und antisemitische Inhalte, eingebettet in die klangliche Brutalität des Black Metal. Sie haben eigene Festivals, Labels und Vertriebskanäle abseits des Mainstreams geschaffen. Ein Beispiel ist das erwähnte Asgardsrei-Festival in der Ukraine, das zum jährlichen Szene-Treffpunkt für die internationale Rechtsaußen-Metal-Gemeinschaft geworden ist. In Westeuropa und Nordamerika agiert die NSBM-Szene oft im Verborgenen – Konzerte finden als Privatveranstaltungen oder kurzfristig angekündigte „Secret Shows“ statt, um Demonstrationen zu entgehen. Im Internet hingegen ist sie sehr präsent: Über einschlägige Foren, Telegram-Channels und Mailorder werden Tonträger, Shirts und Propagandamaterial vertrieben.

Die Black-Metal-Hauptszene hat sich in den letzten Jahren zunehmend von NSBM abgegrenzt. Viele Festivals und Clubs haben informelle No-Nazi-Regeln eingeführt: Sie prüfen Bands im Vorfeld und streichen Verdächtige aus dem Line-up. So verzichten große Events wie das deutsche Party.San Open Air oder das französische Hellfest bewusst auf Bands, die im Ruf stehen, rechtes Gedankengut zu verbreiten. Labels der Extreme-Metal-Sparte sind vorsichtiger geworden, wen sie unter Vertrag nehmen. Als zum Beispiel bekannt wurde, dass die US-Black-Metal-Band Inquisition in rechtsextreme Kontroversen verwickelt war, beendete das namhafte Label Season of Mist die Zusammenarbeit umgehend. Solche klaren Schnitte senden ein Signal: Die Branche versucht, Schaden von sich abzuwenden und sich nicht mit extremistischen Inhalten zu kompromittieren.

Dennoch bleibt die Szene in ihrer Haltung nicht homogen. Es gibt auch 2025 noch Underground-Labels, die NSBM als „freien Ausdruck“ betrachten und entsprechende Bands veröffentlichen, beispielsweise in Osteuropa, aber auch im deutschsprachigen Raum im Verborgenen. Ein Teil der Black-Metal-Fans – gerade in Ländern mit starken Rechtsruck-Tendenzen – sieht NSBM nicht als Skandal, sondern als legitimen Teil der subkulturellen Vielfalt. In gewissen Kreisen genießen Bands wie Peste Noire Kultstatus dafür, dass sie „gegen den Strom schwimmen“ und Tabus brechen. Hier findet also durchaus eine Normalisierung statt, zumindest innerhalb der betreffenden Sub-Community: Man verbrüdert sich in Ideologie und Musikgeschmack, feiert die Provokation als Mutprobe und attestiert einander die „wahren Bewahrer“ des Black Metal zu sein, im Gegensatz zur angeblich verweichlichten Mehrheit.

Allerdings regt sich ebenso eine Gegenbewegung innerhalb der Szene, die dieser Normalisierung entgegenwirken will. Musiker, die früher unpolitisch waren, beziehen plötzlich Stellung gegen Rassismus auf der Bühne. Fans organisieren Benefiz-Sampler unter dem Motto „Black Metal Against Fascism“. Ein Blick auf aktuelle Veröffentlichungen zeigt, dass neben den üblichen finsteren Albumcovern nun auch Cover mit antifaschistischer Symbolik auftauchen – etwas, das vor zehn Jahren undenkbar schien. Die Szene diskutiert heute offen über Themen wie Rassismus, was in den Anfangstagen des Black Metal eher verdrängt oder als „uncool“ belächelt wurde. Dieser Kulturwandel mag langsam und umkämpft sein, aber er ist unübersehbar.

Horna und Peste Noire bleiben in diesem Kontext warnende Beispiele. Ihre Geschichten haben der Black-Metal-Welt vor Augen geführt, dass Ideologie eben doch nicht immer nur Staffage ist. Wo früher mancher Fan Achselzuckend sagte „Das ist doch nur Show“, fragt man heute genauer nach: Meint die Band das ernst? Sollen wir das tolerieren? Die Fälle Horna und Peste Noire haben viele aus der Komfortzone geholt. Konzertgänger informieren sich nun, wer da eigentlich auf der Bühne steht. Festivalbooker wissen, dass ein kontroverser Act zum PR-Desaster werden kann. Und Bands selbst sind sich bewusster, dass jedes öffentliche Symbol und jedes Interview auf die Goldwaage gelegt wird.

Fazit: Die Causa Horna und Peste Noire hat das Spannungsfeld zwischen künstlerischer Freiheit, Provokation und politischer Verantwortung im Black Metal grell ausgeleuchtet. Sie zeigt, wie sich an zwei Bands ein ganzer Kulturkampf entzündet hat: Hier die Verteidiger der absoluten Ausdrucksfreiheit, dort diejenigen, die dem Rechtsextremismus keinen Zentimeter Raum geben wollen. Dazwischen eine Gemeinschaft, die ringt, was Black Metal im Jahr 2025 sein will – blinder Fleck für alte Ideologien oder subversiver Gegenentwurf zu jedweder Unterdrückung. Eines ist sicher: Gleichgültig lässt das Thema kaum jemanden mehr. Die „schwarze Szene“ hat gelernt, dass die Dämonen, mit denen sie spielt, manchmal allzu real sein können. Ob am Ende eine stärkere Abgrenzung der Musik gegenüber neonazistischer Ideologie steht oder eine weitere Radikalisierung eines Teils der Szene, wird die Zukunft zeigen. Fest steht: Die Diskussion ist noch lange nicht verstummt – und das Erbe von Horna und Peste Noire wird in den Annalen des Black Metal als Mahnmal für diesen Streit weiterleben.